文汇报记者 许旸 摄

文汇报记者 许旸 摄

“阅读是对作家最好的纪念,也是对巴金文学遗产与精神力量的重新解读和全新出发。一个展、一套书、多个讲座与论坛,希望打破大家对巴老好像仅有《激流三部曲》等小说创作模式的印象,让读者看到更丰富更多样化的巴金小说创作图谱。”10月17日是巴金先生逝世20周年纪念日,为缅怀这位中国现代文学巨匠,上海杨浦区图书馆联合巴金故居、巴金图书馆举办“巴金的杨浦记忆图片文献展”,憩园讲坛纪念专题讲座同期举办。

中国作协副主席、中国现代文学馆馆长邱华栋与作家出版社总编辑张亚丽、《巴金小说系列》责任编辑王淑丽、巴金故居常务副馆长周立民围绕《巴金小说系列》展开对谈。

巴金曾说过:“死,并不是完结。”他还曾引用过一句话“一粒麦子不落在地里,就是一粒,若是死了,就结出了许多未来”。周立民感叹:“我想巴金先生终于成了落地的麦子,落在了千千万万的读者心里,在更广阔的土地上,播种着爱、希望、勇气、责任。”

除了呐喊也有日常温暖

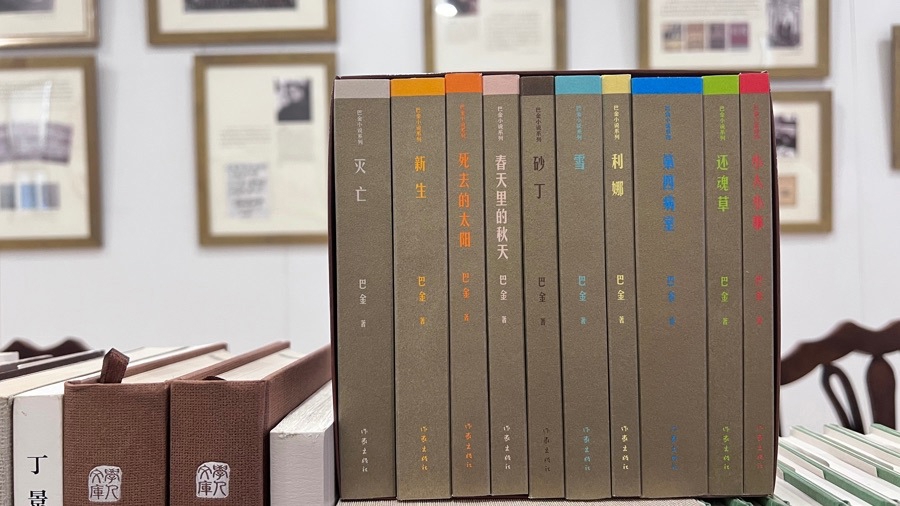

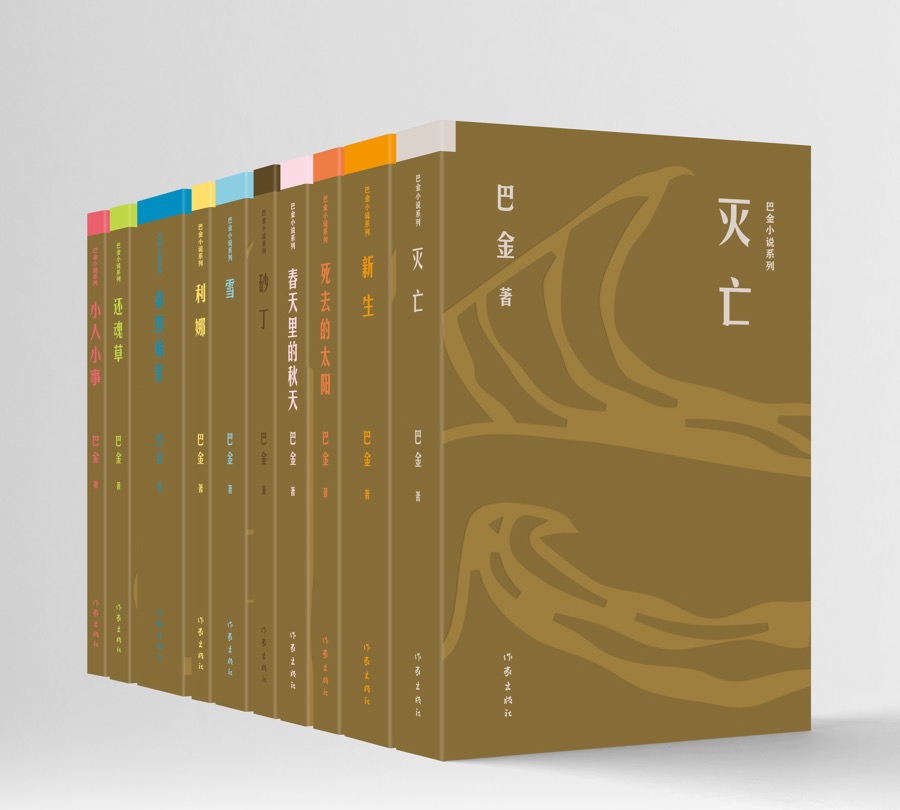

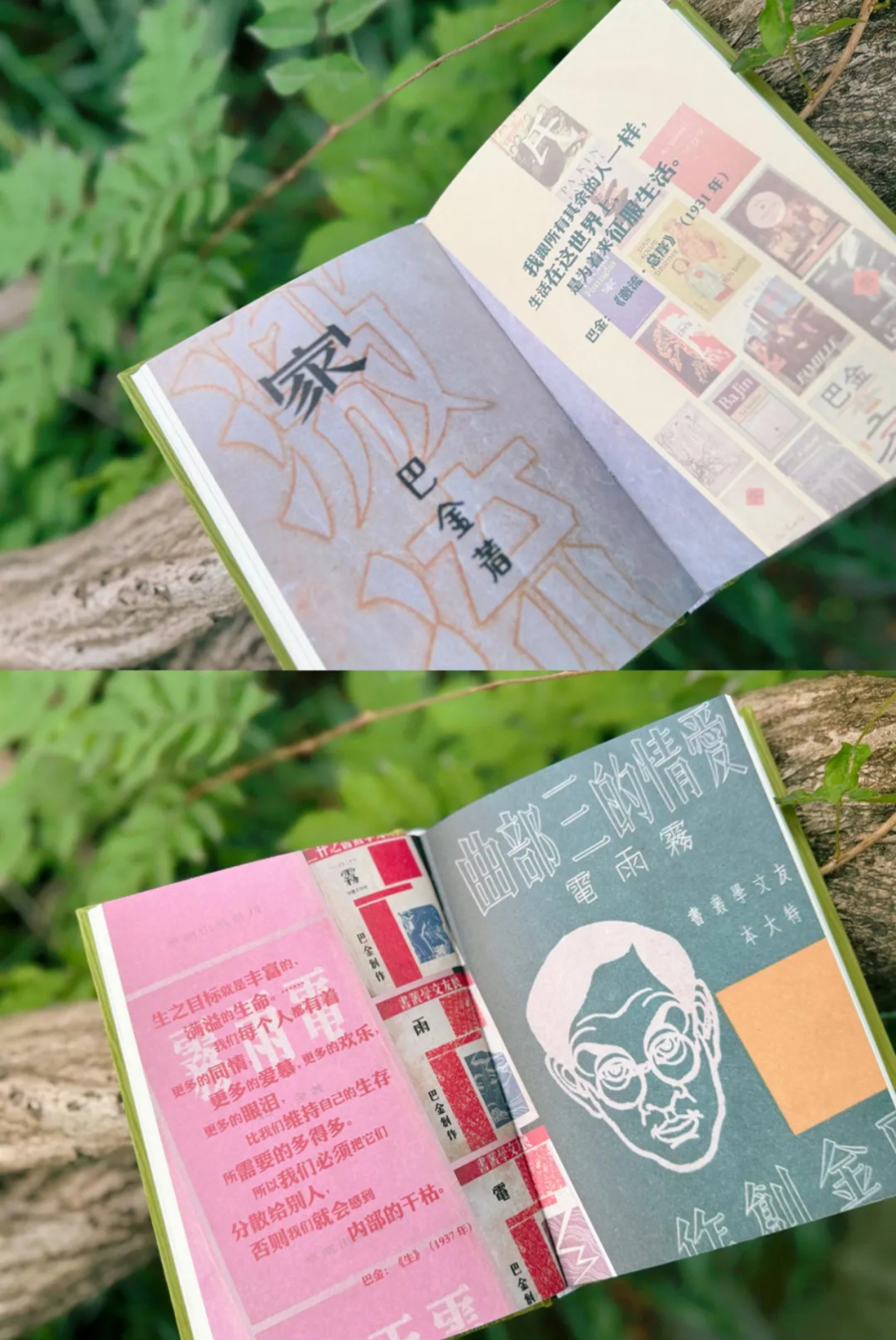

由巴金故居策划、作家出版社出版的《巴金小说系列》昨天首发,这套书以文库本形式推出,包括巴金《灭亡》《第四病室》《春天里的秋天》等10部小说,以原编单行本为基础,以作者生前最后手订文字为底本。

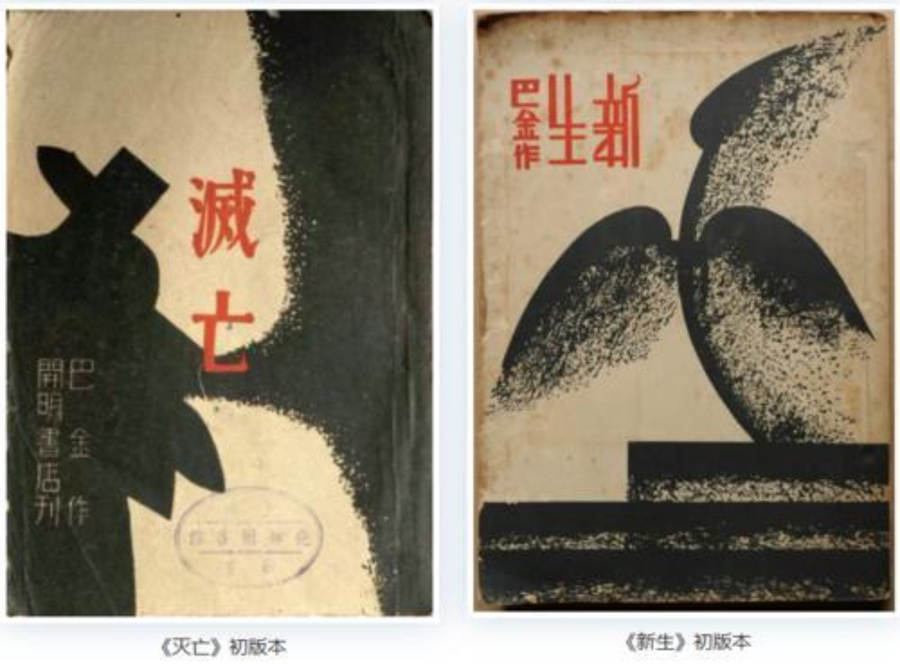

“我们既选择作者影响较大、为读者熟知的作品,也重刊久未刊行的作品,以此反映巴金创作原貌和多样性。”张亚丽透露,比如上世纪三四十年代出版的中短篇小说,呈现了巴金早期创作的另一面,包括处女作《灭亡》,之后的《新生》《雪》等,在当时都产生了重要影响,“但长期以来,除了少数作品在文集或全集里收录过,大多数并没有以单行本形式面世。”

王淑丽在编辑过程中,数次感动落泪。“这套书相较巴老以往作品反旧礼教反封建的呐喊,更贴近生活的细节,人物的命运日常,包括描写普通人,比如《砂丁》和《雪》写上海矿业工人等,《第四病室》写病人和医患的关系,具有温暖的力量。”

1925年五卅运动中,杨树浦近10万工人参与罢工。复旦大学中文系教授王宏图告诉记者,近百年前,巴金以杨树浦一带工厂为背景,创造了《灭亡》《新生》两部经典著作。小说中关于工厂烟囱、红烟、灯光的元素,正是对城市工业记忆的复刻。

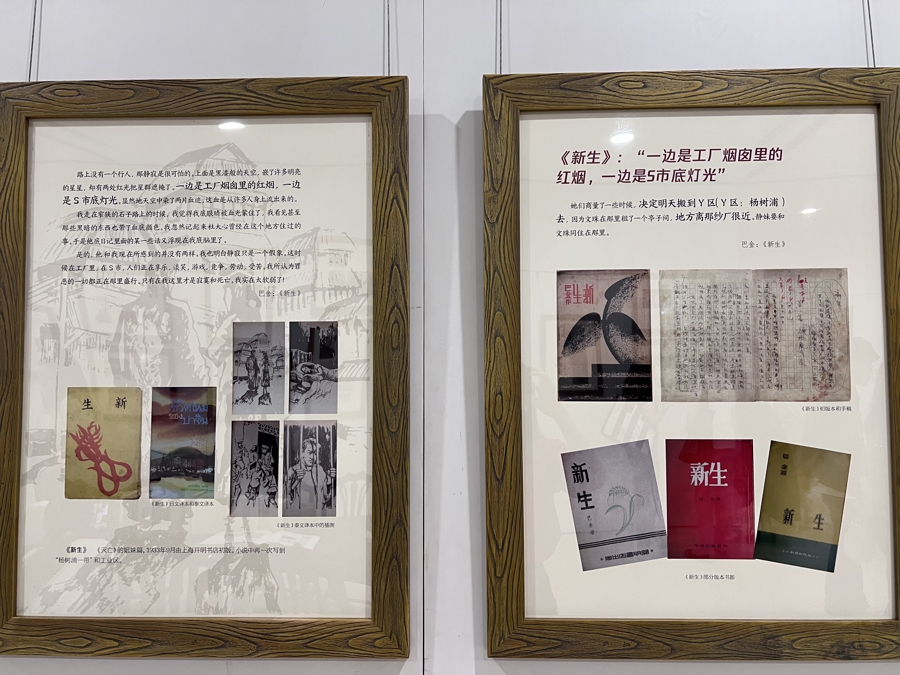

比如,《灭亡》里描写“纱厂底烟囱里正冉冉地冒着烟,在黑暗的天空中显得血红”;1933年由上海开明书店初版的姊妹篇《新生》如是描述:“路上没有一个行人,那静寂是很可怕的。上面是黑漆般的天空,嵌了许多明亮的星星,却有两处红光把星群遮掩了。一边是工厂烟囱里的红烟,一边是S市底灯光”……

“杨浦这片土地在巴金记忆里,留下很多深情回忆,比如他第一次以巴金为笔名发表的小说《灭亡》里就描述过杨树浦工厂;他的岳父曾在这里生活过,儿子在这里读过书;他的一批好友也在这里教过书,比如萧乾先生等。巴金晚年少数几次游览上海市区,也曾在杨浦留下珍贵足迹。”周立民谈到,《砂丁》和《雪》,应该是中国工人题材最早的一批创作。

“把心交给读者”的叮咛仍回响

如何拉近当下年轻人与经典的心理距离,让更多Z世代也愿意捧读巴金的文字?邱华栋用“四亲”形容这套书——做得特别亲和、亲民、亲切、亲人。“开本小,便携,装帧设计有时尚感,让我们看到一个更宽阔的、更温柔的巴金。”

他分享道,中国现代文学馆的大门有个精妙设计,就是把巴金的手印、手模复刻在门上。“要想进入文学馆,你轻轻一推,就跟巴老的手挨在了一起,仿佛跨越时间与岁月,仍能触摸巴老的体温,感受到他对我们每个人的叮咛,就是要把心掏给读者,这也是文学对每个作家的要求。”

在线股市配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。